—Soy un patricio romano de la gens Julia, y mis ancestros han servido a Roma desde los tiempos del rey Numa Pompilio. Yo, a mi vez, he servido a Roma: como flamen Dialis, como soldado, como pontífice, como tribuno de los soldados, como cuestor, como edil curul, como juez, como pontífice máximo, como praetor urbanus, como procónsul en Hispania Ulterior y como cónsul senior. Todo in suo anno. Me he sentado en el Senado de Roma exactamente durante un poco más de veinticuatro años, y he podido ver cómo su poder se debilitaba como inevitablemente la vida obliga a debilitarse a un hombre muy anciano. Porque el Senado es un hombre muy, muy anciano.

»La cosecha viene y va. Abundancia un año, hambruna el siguiente. De modo que he visto los graneros de Roma llenos y también los he visto vacíos. He conocido la primera dictadura auténtica de Roma. He visto a los tribunos de la plebe reducidos a meras cifras, y los he visto campando por sus fueros. He visto el Foro Romano bajo la tranquila y fría luz de la luna, blanqueado y silencioso como una tumba. He visto el Foro Romano bañado en sangre. He visto la tribuna erizada de cabezas de hombres. He visto la casa de Júpiter Optimo Máximo caer en llameantes ruinas, y la he visto volver a levantarse. Y he visto el surgimiento de un poder nuevo, el de los soldados empobrecidos, sin concesiones y sin tierras, que después de licenciarse han de mendigarle a su patria una pensión, y con demasiada frecuencia he visto cómo esa pensión se les negaba.

»He visto morir a hombres de un modo heroico, los he visto morir desvariando, los he visto morir diezmados, los he visto morir crucificados. Pero siempre me conmueve muchísimo la aflicción de hombres excelentes y el infortunio de hombres mediocres.»Lo que Roma ha sido, es y será depende de nosotros, los romanos. Amados de los dioses, nosotros somos el único pueblo de la historia del mundo que comprende que una fuerza se expande en dos direcciones: hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Así los romanos han disfrutado de una clase de igualdad con sus dioses de la que ningún otro pueblo ha gozado. Porque ningún otro pueblo lo comprende. Debemos hacer, pues, un gran esfuerzo por comprendernos a nosotros mismos, por comprender lo que nuestra posición en el mundo exige de nosotros, por comprender que las rencillas internas y los rostros vueltos obstinadamente hacia el pasado nos harán caer.»Hoy yo paso de la cima de mi vida, el año de mi consulado, para dedicarme luego a otras cosas. Diferentes cimas, porque nada permanece igual. Yo soy romano desde el principio de Roma, y antes de que yo muera el mundo conocerá a este romano. Le rezo a Roma. Rezo por Roma. Soy romano. (pp. 757-759)

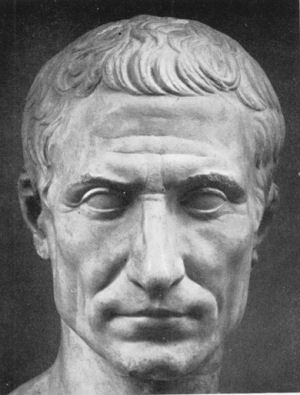

Cayo Julio César no era un

romano típico. Tampoco lo era Cneo Pompeyo, autoapodado Magnus; ni, a su

manera, Marco Licinio Craso. Y, en otro estadio, tampoco lo eran Marco Porcio Catón,

Publio Clodio o, incluso, Marco Tulio Cicerón. Como romanos de su época

sobresalían por condiciones muy diferentes. Pero tampoco las mujeres que les

conocieron fueron romanas típicas: Aurelia, madre de César, dueña de una insula en el populoso (y popular) Subura

y aún así respetada por las mujeres (y los hombres) de la nobilitas senatorial; Servilia, madre de Bruto, aristocrática y

soberbia; Terencia, arisca esposa de un Cicerón al que tiene domado; Fulvia y

Clodia, almas del llamado club de Clodio, mujeres desafiantes para la moralidad

de la época, nieta de Cayo Graco y amante del poeta Catulo, respectivamente;

Julia, la princesa de la gens Iulia, la hija de César, la joven que conquistó a

todo un conquistador; etc. Por supuesto, nos referimos a la ficción literaria

de esta saga, aunque en este volumen se percibe un conocimiento de las fuentes

del período exhaustivo y que permite dar un giro de tuerca en alguna ocasión

(el asunto de la bandera del Janículo durante el juicio de Rabirio, por

ejemplo), ofrecer una interpretación novelesca diferente y jugando con un

lector que entra en el juego y lo disfruta.

Las mujeres de César es una novela a la que siempre me acerco con una sonrisa en cada

relectura; recuerdo haberla leído varias veces a finales de los años noventa,

cuando esperábamos el siguiente volumen y nos conformábamos con lo que ya se

había publicado. Y me gusta especialmente por lo que en anteriores entregas de

la saga estaba en un segundo plano, apuntado en ocasiones, no explotado: esos

diálogos plagados con un enorme sentido del humor, esa ironía y sarcasmo en las

reuniones del Senado (como si Escauro hubiera regresado), la relación personal

que se percibe entre César y Craso a partir de esos diálogos (se llaman por el praenomen, Cayo y Marco entre sí, con

una familiaridad que los personajes no tienen con otros amigos y allegados), la

variedad de registros lingüísticos que se nota en boca de personajes muy

diversos. Me gusta especialmente esta novela por ofrecer mucho de la

personalidad de los principales personajes y por ahondar un poco más en su

psique.

|

| Marco Licinio Craso |

Y me gusta también por ser una novela eminentemente romana en el escenario. A excepción del capítulo dedicado a Publio Clodio y las campañas de Lúculo en el Ponto y Armenia, esta es una novela ambientada en Roma, la Urbe, la capital del mundo mediterráneo. Es una novela en la que las calles de Roma, el Foro y sus aledaños, el Campo de Marte, toda ella es un protagonista más. Una novela en la que César, ya el protagonista absoluto de la saga, vive una importante década en su vida, su forja como político y militar, caminando, residiendo, prácticamente encerrado en una Roma que conoce a fondo y que le conoce bien, no sólo la Roma de la alta política, sino también la Roma popular, la del Subura, la de los proletarii que no votan pero vitorean a un Cayo Julio César que se ha criado entre ellos, que les trata de tú a tú, que habla el romano de la calle con tanta soltura como el latín de las sesiones senatoriales.

|

| Gneo Pompeyo Magno |

Para cuando el lector ha llegado

al final de la novela, a esa cita del principio de esta reseña, el César que se

ha visto ya no es el mismo del principio, como le dice Craso a Pompeyo:

—Ha tenido mala suerte al heredar a Bíbulo como colega en todas las magistraturas senior. Tienes razón, a nosotros nos fue mejor a pesar de todas nuestras diferencias. Por lo menos acabamos nuestro año amigablemente, y ninguno de los dos cambió como hombre. Mientras que este año ha cambiado a César enormemente. Es menos tolerante, más despiadado, más frío, y no me gusta nada ver eso (p. 760).

Pero también ha cambiado la Roma del momento. Una Roma

que ya ha abierto de par en par las puertas a los grandes mandos

extraordinarios (como Pompeyo hiciera una década antes con la lex Manilia); una

Roma que tendrá en al década de los años 50 a.C. numerosas dificultades, con disturbios

constantes en las calles por parte de las bandas de Clodio y Milón, con años en

los que las elecciones curules se celebrarán tarde o no se celebrarán (caso del

año 52 a.C.);

con el espectro de la guerra civil una vez Craso desaparezca del mapa y los dos

colosos del momento, César y Pompeyo, se vean cara a cara. Pero eso pertenece a

la siguiente entrega de la saga, no nos adelantemos…

No hay comentarios:

Publicar un comentario